账 号 登 陆

请横屏观看,并关闭手机锁屏功能

一、“宇宙”词义

在中国古籍中最早使用“宇宙”这个词的是《庄子•齐物论》。“宇”的含义包括各个方向,如东西南北的一切地点;“宙”包括过去、现在、白天、黑夜,即一切不同的具体时间。战国时代的尸佼在《尸子》一书中,将“宇宙”概念明确为“四方上下曰宇,往古来今曰宙。”意思是:“宇”表示东南西北上下六个方向,即表示空间;“宙”表示过去、现在和将来,即表示时间;“宇宙”就是时间和空间的统一。

后来“宇宙”一词便被用来指整个客观实在世界,与此相当的概念有“天地”、“乾坤”、“六合”等,但这些概念仅指宇宙的空间方面。《管子》的“宙合”一词,与“宇宙”概念最接近。其中,“宙”指时间,“合”即“六合”,指空间。

二、古代宇宙理论学说

对于宇宙的认识,在中国古代一般认为是有六种学说,即盖天、浑天、宣夜、昕天、穹天、安天。但是较为影响力的,就是将六家学说归结起来,也就是《晋书·天文志》中所说“古言天者有三家,一曰盖天,二曰宣夜,三曰浑天”三家而已。

1、“盖天说”

“盖天说”是中国古代最早的一种宇宙结构学说,它形成于周初,战国时期逐步走向成熟,而到公元前一世纪的汉代,已经形成一个完整的、定量化的体系。《周髀算经》记载和保留了这一学说,因此它又被称为“周髀说”。

“盖天说”是中国古代最早的一种宇宙结构学说,它形成于周初,战国时期逐步走向成熟,而到公元前一世纪的汉代,已经形成一个完整的、定量化的体系。《周髀算经》记载和保留了这一学说,因此它又被称为“周髀说”。

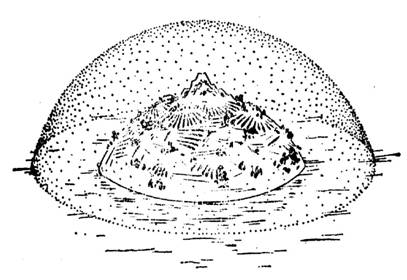

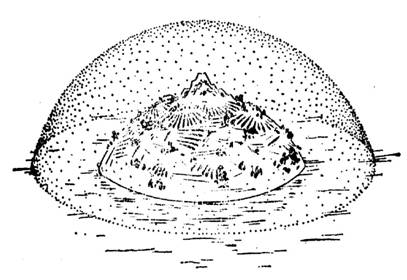

远在人类社会的早期,中国古代就逐渐形成“天圆如张盖,地方如棋局”的朴素的直观见解。它认为:天是圆形的,像一把张开的大伞覆盖在地上;地是方形的,像一个棋盘,日月星辰则像爬虫一样经过天空,因此这一学说被称为“天圆地方说”。“天圆地方说”是中国最古老的宇宙结构学说,是后来“盖天说”的雏形,因此也被叫做“第一次的盖天说”。

然而,“天圆地方说”却存在很多让人难以理解的地方。比如曾子的学生曾经问他:“天圆而地方者,诚有之乎?”曾子回答说:“如诚天圆而地方,则是四角不揜也。”意思是说,如果真是天圆地方,那么半球形的天与方形的大地怎么能够吻合呢?在这里,曾子对以往的“天圆地方说”提出了责难和怀疑。

随着时间的推移,人们开始对“天圆地方说”进行修正,这就有了“天象盖笠,地法覆盘”的形容,即“第二次的盖天说”。它认为:天像一个斗笠,地像一个倒扣着的盘子,天和地都是圆拱形的,中间相距八万里,晚上我们看不到太阳,并不是太阳落到地的下面,而是到了我们看不见的地方;北极是天穹的中央,日月星辰绕之旋转不息,形成了昼夜四季变化。

“第二次的盖天说”相对于“天圆地方说”而言,在对宇宙结构的认识上前进了一大步,而且对古代数学和天文学的发展也产生了重要的影响。其中“天高地远”的解释方法和说明太阳运行规律的“七衡六间图”,对当时及以后的天文观测产生了巨大的影响。古代许多圭表都是尺高八尺,这和学说中的“天地相距八万里”有直接关系。

“第二次的盖天说”相对于“天圆地方说”而言,在对宇宙结构的认识上前进了一大步,而且对古代数学和天文学的发展也产生了重要的影响。其中“天高地远”的解释方法和说明太阳运行规律的“七衡六间图”,对当时及以后的天文观测产生了巨大的影响。古代许多圭表都是尺高八尺,这和学说中的“天地相距八万里”有直接关系。

“盖天说”宇宙结构理论发展到一定时期,也产生了不同的学派,代表了不同的发展方向。南北朝时著作《天文录》中有记载说:“盖天之说,又有三体:一云天如车盖,游乎八极之中;一云天形如笠,中央高而四边下;一云天如欹车盖,南高北下。”

从总体上来看,“盖天说”反映了人们认识宇宙结构的一个阶段,在描述天体的视运动方面也有一定的历史意义。然而,“盖天说”毕竟是一种原始的宇宙认识论,学说本身存在许多漏洞。随着人们对宇宙认识的加深和研究的深入,人们逐渐发现它无法解释许多宇宙现象。到了唐代,天文学家一行等人通过精确的测量,彻底否定了“盖天说”的很多说法,“盖天说”从此便退出了历史舞台。

2、“浑天说”

“浑天说”是我国古代的另一种重要的宇宙学说,曾在中国古代天文领域占据主要地位。

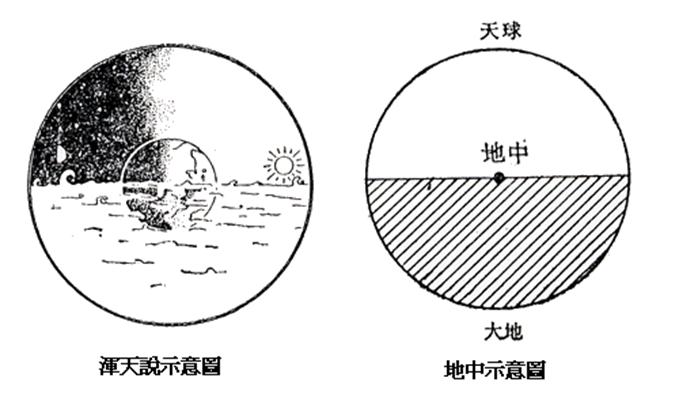

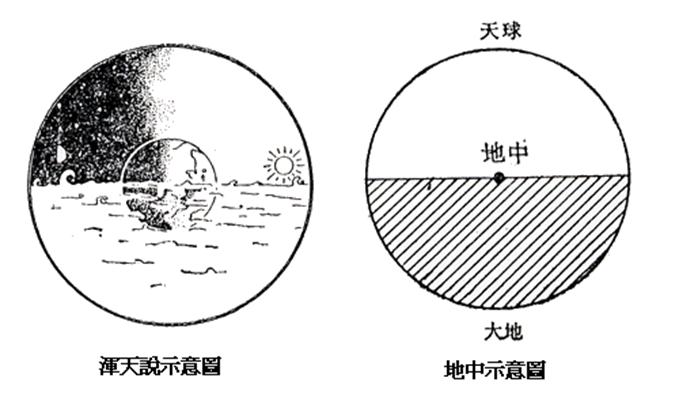

“浑天说”也经历了自己的发展过程。它最初认为:地球不是孤零零地悬在空中的,而是浮在水上;后来又有发展,认为地球浮在气中,因此有可能回旋浮动,这就是“地有四游”的朴素地动说的先河。浑天说认为全天恒星都布于一个“天球”上,而日月五星则附丽于“天球”上运行,这与现代天文学的天球概念十分接近。

“浑天说”的代表作就是东汉著名天文学家张衡的《浑天仪图注》,在书中他这样描述:“浑天如鸡子,天体圆如弹丸,地如鸡中黄,孤居于内,天大而地小,天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。”可见“浑天说”比“盖天说”进了一步,它认为天不是一个半球形,而是一整个圆球,地球在其中,就如鸡蛋黄在鸡蛋清内部一样。不过,“浑天说”并不认为“天球”就是宇宙的界限,它认为“天球”之外还有别的世界,即张衡所谓:“过此而往者,未之或知也。未之或知者,宇宙之谓也。宇之表无极,宙之端无穷。”

“浑天说”采用球面坐标系,如赤道坐标系,来量度天体的位置,计量天体的运动。例如,对于恒星的昏旦中天,日月五星的顺逆去留,都采用浑天说体系来描述。

“浑天说”提出后,并未能立即取代“盖天说”,而是两家各执一端,争论不休。但是,在宇宙结构的认识上,“浑天说”的最大成就是肯定了大地是球形的,同时大地是悬在空间的球体。从这一点上看,“浑天说”显然要比“盖天说”进步得多。

同时,“浑天说”手中有两大法宝,使它成为一种观测和测量天体视运动的计算体系,这一点类似现代的球面天文学。第一法宝便是当时最先进的观天仪——浑仪,借助于它,浑天家可以用精确的观测事实来论证浑天说;依据这些观测事实而制定的历法具有相当的精度,这是“盖天说”所无法比拟的。另一大法宝就是浑象,利用它可以形象地演示天体的运行,使人们不得不折服于“浑天说”的卓越思想。

因此,“浑天说”逐渐取得了优势地位。到了唐代,天文学家一行等人通过天地测试彻底否定了“盖天说”,使“浑天说”在中国古代天文领域称雄了上千年,直到明末西方天文学体系传入时,才开始改变。

3、“宣夜说”

“宣夜说”也是一种重要的宇宙学说,它包含了我国历史上最有卓见的宇宙无限论思想。

“宣夜说”的历史渊源,可以上溯至战国时代。《庄子》中“天之苍苍其正色邪?其远而无所至极邪?”就用提问的方式表述了自己对宇宙无限的猜测。同一时期的道家另一派,也提出了朴素的“元气学说”,把宇宙万事万物的本原归结为“气”,这“气”可以上为日月星辰,下为山川草木。这些学说和理论就为“宣夜说”的提出奠定了基础。

到了汉代,“宣夜说”已明确提出。“宣夜”,就是“宣劳午夜”之意。汉代的秘书郎郗萌继承了先师的学说,唐人曾在《晋书·天文志》中记载了郗萌先师的一段话,即“天了无质,仰而瞻之,高远无极,眼瞀精绝,故苍苍然也。譬之旁望远道之黄山而皆青,俯察千仞之深谷而窈黑,夫青非真色,而黑非有体也。日月众星,自然浮生虚空之中,其行其止皆须气焉。是以七曜或逝或住,或顺或逆,伏见无常,进退不同,由乎无所根系,故各异也。故辰极常居其所,而北斗不与众星西没也。摄提、填星皆东行,日行一度,月行十三度,迟疾任情,其无所系著可知矣。若缀附天体,不得尔也。”这段话就包含了“宣夜说”的主要观点,而郗萌也被认为是“宣夜说”的主要代表人物。

“宣夜说”首先认为“天了无质”,否认天是有形质的,实际上并没有一个固体的“天穹”存在,而只不过是无边无涯的气体。它不仅认为宇宙在空间上是无边无际的,而且还进一步提出宇宙在时间上也是无始无终的、无限的思想。

“宣夜说”还认为“日月众星,自然浮生于虚空之中,其行其上,皆须气焉”,创造了天体漂浮于气体中的理论。它认为天体自身,包括遥远的恒星和银河,都是由气体组成,日月星辰也只不过是发光的气。如《列子》所说:“日月星宿亦积气中之有光耀者。”三国时代“宣夜说”学者杨泉又进一步说:“夫天,元气也,皓然而已,无他物焉。”他认为银河也是气,并从中生出恒星来。他说:“气发而升,精华上浮,宛转随流,名之曰天河,一曰云汉,众星出焉。”在思辨性的自然哲学中,这种猜测是十分精辟独到的,有些竟和现代天文学的许多结论一致。

然而,作为一个宇宙结构体系,“宣夜说”没有提出自己独立的天体坐标及其运动的量度方法,也没有把恒星、行星等区别开来。它的很多数据都是借自“浑天说”,这也是“宣夜说”在一千多年内不能得到广泛发展的重要原因。

在中国古籍中最早使用“宇宙”这个词的是《庄子•齐物论》。“宇”的含义包括各个方向,如东西南北的一切地点;“宙”包括过去、现在、白天、黑夜,即一切不同的具体时间。战国时代的尸佼在《尸子》一书中,将“宇宙”概念明确为“四方上下曰宇,往古来今曰宙。”意思是:“宇”表示东南西北上下六个方向,即表示空间;“宙”表示过去、现在和将来,即表示时间;“宇宙”就是时间和空间的统一。

后来“宇宙”一词便被用来指整个客观实在世界,与此相当的概念有“天地”、“乾坤”、“六合”等,但这些概念仅指宇宙的空间方面。《管子》的“宙合”一词,与“宇宙”概念最接近。其中,“宙”指时间,“合”即“六合”,指空间。

二、古代宇宙理论学说

对于宇宙的认识,在中国古代一般认为是有六种学说,即盖天、浑天、宣夜、昕天、穹天、安天。但是较为影响力的,就是将六家学说归结起来,也就是《晋书·天文志》中所说“古言天者有三家,一曰盖天,二曰宣夜,三曰浑天”三家而已。

1、“盖天说”

“盖天说”是中国古代最早的一种宇宙结构学说,它形成于周初,战国时期逐步走向成熟,而到公元前一世纪的汉代,已经形成一个完整的、定量化的体系。《周髀算经》记载和保留了这一学说,因此它又被称为“周髀说”。

“盖天说”是中国古代最早的一种宇宙结构学说,它形成于周初,战国时期逐步走向成熟,而到公元前一世纪的汉代,已经形成一个完整的、定量化的体系。《周髀算经》记载和保留了这一学说,因此它又被称为“周髀说”。远在人类社会的早期,中国古代就逐渐形成“天圆如张盖,地方如棋局”的朴素的直观见解。它认为:天是圆形的,像一把张开的大伞覆盖在地上;地是方形的,像一个棋盘,日月星辰则像爬虫一样经过天空,因此这一学说被称为“天圆地方说”。“天圆地方说”是中国最古老的宇宙结构学说,是后来“盖天说”的雏形,因此也被叫做“第一次的盖天说”。

然而,“天圆地方说”却存在很多让人难以理解的地方。比如曾子的学生曾经问他:“天圆而地方者,诚有之乎?”曾子回答说:“如诚天圆而地方,则是四角不揜也。”意思是说,如果真是天圆地方,那么半球形的天与方形的大地怎么能够吻合呢?在这里,曾子对以往的“天圆地方说”提出了责难和怀疑。

随着时间的推移,人们开始对“天圆地方说”进行修正,这就有了“天象盖笠,地法覆盘”的形容,即“第二次的盖天说”。它认为:天像一个斗笠,地像一个倒扣着的盘子,天和地都是圆拱形的,中间相距八万里,晚上我们看不到太阳,并不是太阳落到地的下面,而是到了我们看不见的地方;北极是天穹的中央,日月星辰绕之旋转不息,形成了昼夜四季变化。

“第二次的盖天说”相对于“天圆地方说”而言,在对宇宙结构的认识上前进了一大步,而且对古代数学和天文学的发展也产生了重要的影响。其中“天高地远”的解释方法和说明太阳运行规律的“七衡六间图”,对当时及以后的天文观测产生了巨大的影响。古代许多圭表都是尺高八尺,这和学说中的“天地相距八万里”有直接关系。

“第二次的盖天说”相对于“天圆地方说”而言,在对宇宙结构的认识上前进了一大步,而且对古代数学和天文学的发展也产生了重要的影响。其中“天高地远”的解释方法和说明太阳运行规律的“七衡六间图”,对当时及以后的天文观测产生了巨大的影响。古代许多圭表都是尺高八尺,这和学说中的“天地相距八万里”有直接关系。“盖天说”宇宙结构理论发展到一定时期,也产生了不同的学派,代表了不同的发展方向。南北朝时著作《天文录》中有记载说:“盖天之说,又有三体:一云天如车盖,游乎八极之中;一云天形如笠,中央高而四边下;一云天如欹车盖,南高北下。”

从总体上来看,“盖天说”反映了人们认识宇宙结构的一个阶段,在描述天体的视运动方面也有一定的历史意义。然而,“盖天说”毕竟是一种原始的宇宙认识论,学说本身存在许多漏洞。随着人们对宇宙认识的加深和研究的深入,人们逐渐发现它无法解释许多宇宙现象。到了唐代,天文学家一行等人通过精确的测量,彻底否定了“盖天说”的很多说法,“盖天说”从此便退出了历史舞台。

2、“浑天说”

“浑天说”是我国古代的另一种重要的宇宙学说,曾在中国古代天文领域占据主要地位。

“浑天说”也经历了自己的发展过程。它最初认为:地球不是孤零零地悬在空中的,而是浮在水上;后来又有发展,认为地球浮在气中,因此有可能回旋浮动,这就是“地有四游”的朴素地动说的先河。浑天说认为全天恒星都布于一个“天球”上,而日月五星则附丽于“天球”上运行,这与现代天文学的天球概念十分接近。

“浑天说”的代表作就是东汉著名天文学家张衡的《浑天仪图注》,在书中他这样描述:“浑天如鸡子,天体圆如弹丸,地如鸡中黄,孤居于内,天大而地小,天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。”可见“浑天说”比“盖天说”进了一步,它认为天不是一个半球形,而是一整个圆球,地球在其中,就如鸡蛋黄在鸡蛋清内部一样。不过,“浑天说”并不认为“天球”就是宇宙的界限,它认为“天球”之外还有别的世界,即张衡所谓:“过此而往者,未之或知也。未之或知者,宇宙之谓也。宇之表无极,宙之端无穷。”

“浑天说”采用球面坐标系,如赤道坐标系,来量度天体的位置,计量天体的运动。例如,对于恒星的昏旦中天,日月五星的顺逆去留,都采用浑天说体系来描述。

“浑天说”提出后,并未能立即取代“盖天说”,而是两家各执一端,争论不休。但是,在宇宙结构的认识上,“浑天说”的最大成就是肯定了大地是球形的,同时大地是悬在空间的球体。从这一点上看,“浑天说”显然要比“盖天说”进步得多。

同时,“浑天说”手中有两大法宝,使它成为一种观测和测量天体视运动的计算体系,这一点类似现代的球面天文学。第一法宝便是当时最先进的观天仪——浑仪,借助于它,浑天家可以用精确的观测事实来论证浑天说;依据这些观测事实而制定的历法具有相当的精度,这是“盖天说”所无法比拟的。另一大法宝就是浑象,利用它可以形象地演示天体的运行,使人们不得不折服于“浑天说”的卓越思想。

因此,“浑天说”逐渐取得了优势地位。到了唐代,天文学家一行等人通过天地测试彻底否定了“盖天说”,使“浑天说”在中国古代天文领域称雄了上千年,直到明末西方天文学体系传入时,才开始改变。

3、“宣夜说”

“宣夜说”也是一种重要的宇宙学说,它包含了我国历史上最有卓见的宇宙无限论思想。

“宣夜说”的历史渊源,可以上溯至战国时代。《庄子》中“天之苍苍其正色邪?其远而无所至极邪?”就用提问的方式表述了自己对宇宙无限的猜测。同一时期的道家另一派,也提出了朴素的“元气学说”,把宇宙万事万物的本原归结为“气”,这“气”可以上为日月星辰,下为山川草木。这些学说和理论就为“宣夜说”的提出奠定了基础。

到了汉代,“宣夜说”已明确提出。“宣夜”,就是“宣劳午夜”之意。汉代的秘书郎郗萌继承了先师的学说,唐人曾在《晋书·天文志》中记载了郗萌先师的一段话,即“天了无质,仰而瞻之,高远无极,眼瞀精绝,故苍苍然也。譬之旁望远道之黄山而皆青,俯察千仞之深谷而窈黑,夫青非真色,而黑非有体也。日月众星,自然浮生虚空之中,其行其止皆须气焉。是以七曜或逝或住,或顺或逆,伏见无常,进退不同,由乎无所根系,故各异也。故辰极常居其所,而北斗不与众星西没也。摄提、填星皆东行,日行一度,月行十三度,迟疾任情,其无所系著可知矣。若缀附天体,不得尔也。”这段话就包含了“宣夜说”的主要观点,而郗萌也被认为是“宣夜说”的主要代表人物。

“宣夜说”首先认为“天了无质”,否认天是有形质的,实际上并没有一个固体的“天穹”存在,而只不过是无边无涯的气体。它不仅认为宇宙在空间上是无边无际的,而且还进一步提出宇宙在时间上也是无始无终的、无限的思想。

“宣夜说”还认为“日月众星,自然浮生于虚空之中,其行其上,皆须气焉”,创造了天体漂浮于气体中的理论。它认为天体自身,包括遥远的恒星和银河,都是由气体组成,日月星辰也只不过是发光的气。如《列子》所说:“日月星宿亦积气中之有光耀者。”三国时代“宣夜说”学者杨泉又进一步说:“夫天,元气也,皓然而已,无他物焉。”他认为银河也是气,并从中生出恒星来。他说:“气发而升,精华上浮,宛转随流,名之曰天河,一曰云汉,众星出焉。”在思辨性的自然哲学中,这种猜测是十分精辟独到的,有些竟和现代天文学的许多结论一致。

然而,作为一个宇宙结构体系,“宣夜说”没有提出自己独立的天体坐标及其运动的量度方法,也没有把恒星、行星等区别开来。它的很多数据都是借自“浑天说”,这也是“宣夜说”在一千多年内不能得到广泛发展的重要原因。