账 号 登 陆

请横屏观看,并关闭手机锁屏功能

古代天文观测仪器

我国古代在创制天文仪器方面,作出了杰出的贡献,创造性地设计和制造了许多种精巧的观察和测量仪器。我国最古老、最简单的天文仪器是土圭,也叫圭表。它是用来度量日影长短的,它最初是从什么时候开始有的,已无从考证。此外,西汉的落下闳改制了浑仪,这种我国古代测量天体位置的主要仪器,几乎历代都有改进。东汉的张衡创制了世界上第一架利用水利作为动力的浑象。元代的郭守敬先后创制和改进了10多种天文仪器,如简仪、高表、仰仪等。

一、 圭表

圭表是一种既简单又重要的测天仪器,它由垂直的表(一般高八尺)和水平的圭组成。圭表的主要功能是测定冬至日所在,进而确定回归年长度。此外,通过观测表影的变化也可确定方向和节气。

圭表是一种既简单又重要的测天仪器,它由垂直的表(一般高八尺)和水平的圭组成。圭表的主要功能是测定冬至日所在,进而确定回归年长度。此外,通过观测表影的变化也可确定方向和节气。

很早以前,人们发现房屋、树木等物在太阳光照射下会投出影子,这些影子的变化有一定的规律。于是便在平地上直立一根竿子或石柱来观察影子的变化,这根立竿或立柱就叫做“表”;用一把尺子测量表影的长度和方向,则可知道时辰。后来,发现正午时的表影总是投向正北方向,就把石板制成的尺子平铺在地面上,与立表垂直,尺子的一头连着表基,另一头则伸向正北方向,这把用石板制成的尺子叫“圭”。正午时表影投在石板上,古人就能直接读出表影的长度值。在现存的河南登封观星台上,40尺的高台和128尺长的量天尺,也是一个巨大的圭表。(如右图所示)

经过长期观测,古人不仅了解到一天中表影在正午最短,而且得出一年内夏至日的正午,烈日高照,表影最短;冬至日的正午,煦阳斜射,表影则最长。于是,古人就以正午时的表影长度来确定节气和一年的长度。譬如,连续两次测得表影的最长值,这两次最长值相隔的天数,就是一年的时间长度,难怪我国古人早就知道一年等于365天多的数值。

二、日晷

日晷又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。其中铜制的指针叫做“晷针”,垂直穿过圆盘的中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面。这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近;接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动;当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻;午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。

日晷又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。其中铜制的指针叫做“晷针”,垂直穿过圆盘的中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面。这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近;接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动;当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻;午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。

由于从春分到秋分期间,太阳总是在天赤道的北侧运行,因此,晷针的影子投向晷面上方;从秋分到春分期间,太阳在天赤道的南侧运行,因此,晷针的影子投向晷面的下方。所以在观察日晷时,首先要了解两个不同时期晷针的投影位置。

三、刻漏

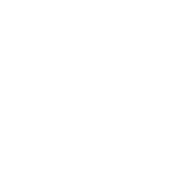

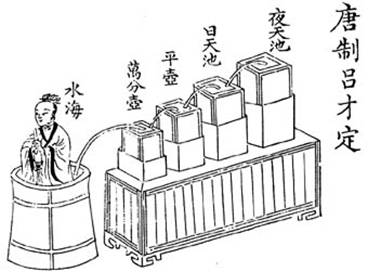

漏刻是古代的一种计时工具,不仅在古代中国使用,而且古埃及、古巴比伦等文明古国也都使用过。漏是指计时用的漏壶,刻是指划分一天的时间单位,它通过漏壶的浮箭来计量一昼夜的时刻。最初,人们发现陶器中的水会从裂缝中一滴一滴地漏出来,于是专门制造出一种留有小孔的漏壶,把水注入漏壶内,水便从壶孔中流出来;另外再用一个容器收集漏下来的水,在这个容器内有一根刻有标记的箭杆,相当于现代钟表上显示时刻的钟面,用一个竹片或木块托着箭杆浮在水面上,容器盖的中心开一个小孔,箭杆从盖孔中穿出,这个容器叫做“箭壶”。随着箭壶内收集的水逐渐增多,木块托着箭杆也慢慢地往上浮,古人从盖孔处看箭杆上的标记,就能知道具体的时刻。

漏刻的计时方法可分为两类:泄水型和受水型。漏刻是一种独立的计时系统,只借助水的运动。但是后来古人发现漏壶内的水多时,流水较快,水少时流水就慢,显然会影响计量时间的精度。于是在漏壶上再加一只漏壶,水从下面漏壶流出去的同时,上面漏壶的水即源源不断地补充给下面的漏壶,使下面漏壶内的水均匀地流入箭壶,从而取得比较精确的时刻。

漏刻的计时方法可分为两类:泄水型和受水型。漏刻是一种独立的计时系统,只借助水的运动。但是后来古人发现漏壶内的水多时,流水较快,水少时流水就慢,显然会影响计量时间的精度。于是在漏壶上再加一只漏壶,水从下面漏壶流出去的同时,上面漏壶的水即源源不断地补充给下面的漏壶,使下面漏壶内的水均匀地流入箭壶,从而取得比较精确的时刻。

现存于北京故宫博物院的铜壶漏刻是公元1745年制造的,最上面漏壶的水从雕刻精致的龙口流出,依次流向下壶,箭壶盖上有个铜人仿佛报着箭杆,箭杆上刻有96格,每格为15分钟,人们根据铜人手握箭杆处的标志来报告时间。(如右图所示)

四、浑仪

浑仪是我国古代的一种天文观测仪器,是以浑天说为理论基础制造的古代天文测量天体的仪器,上古时称“璿玑玉衡”,简称“玑衡”。在古代,“浑”字含有圆球的意义。“浑天说”认为天是圆的,形状像蛋壳,出现在天上的星星是镶嵌在蛋壳上的弹丸;地球则是蛋黄,人们在这个蛋黄上测量日月星辰的位置。因此,把这种观测天体位置的仪器叫做“浑仪”。

浑仪的改进和完善,经历了一个由简而繁,而又由繁而简的历程。最初,浑仪的结构很简单,只有三个圆环和一根金属轴。最外面的那个圆环固定在正南北方向上,叫做“子午环”;中间固定着的圆环平行于地球赤道面,叫做“赤道环”;最里面的圆环可以绕金属轴旋转,叫做“赤经环”;赤经环与金属轴相交于两点,一点指向北天极,另一点指向南天极。在赤经环面上装着一根望筒,可以绕赤经环中心转动,用望筒对准某颗星星,然后,根据赤道环和赤经环上的刻度来确定该星在天空中的位置。

后来,古人为了便于观测太阳、行星和月球等天体,在浑仪内又添置了几个圆环,也就是说环内再套环,使浑仪成为多种用途的天文观测仪器。从汉代到北宋,浑仪的环数不断增加。首先增加的是黄道环,用以观测太阳的位置。接着又增加了地平环和子午环,地平环固定在地平方向,子午环固定在天体的极轴方向。这样,浑仪便形成了二重结构。唐代起,浑仪又发展成三重结构。最外面的一层叫六合仪,由固定在一起的地平环、子午环和外赤道环组成,因东西、南北、上下6个方向叫六合,故名。第二重叫三辰仪,由黄道环、白道环和内赤道环组成,可以绕极轴旋转。其中白道环用以观测月亮的位置。最里层是四游仪。北宋时,又增加有二分环和二至环,即过二分(春分、秋分)点和二至(夏至、冬至)点的赤经环。(左图为多重环结构的浑仪)

后来,古人为了便于观测太阳、行星和月球等天体,在浑仪内又添置了几个圆环,也就是说环内再套环,使浑仪成为多种用途的天文观测仪器。从汉代到北宋,浑仪的环数不断增加。首先增加的是黄道环,用以观测太阳的位置。接着又增加了地平环和子午环,地平环固定在地平方向,子午环固定在天体的极轴方向。这样,浑仪便形成了二重结构。唐代起,浑仪又发展成三重结构。最外面的一层叫六合仪,由固定在一起的地平环、子午环和外赤道环组成,因东西、南北、上下6个方向叫六合,故名。第二重叫三辰仪,由黄道环、白道环和内赤道环组成,可以绕极轴旋转。其中白道环用以观测月亮的位置。最里层是四游仪。北宋时,又增加有二分环和二至环,即过二分(春分、秋分)点和二至(夏至、冬至)点的赤经环。(左图为多重环结构的浑仪)

多重环结构的浑仪虽是一杰出的创造,在天文学史上也起过重要的作用,但其自身也存在着两大缺陷。一是要把这么多的圆环组装得中心都相重合,十分困难,因而易产生中心差,造成观测的偏差。一是每个环都会遮蔽一定的天区,环数越多,遮蔽的天区也越大,这就妨碍观测,降低使用效率。

为解决这两个缺陷,从北宋起即开始探索浑仪的简化途径。这个浑仪改革的途径由北宋的沈括开辟,元代的郭守敬完成。沈括在两个方面进行改革,一是取消白道环,借助数学方法来推算月亮的位置;一是改变一些环的位置,使遮蔽的天区尽量减少。而郭守敬又取消了黄道环,并把原有的浑仪分为两个独立的仪器,即简仪和立运仪。(见右图所示)

简仪由四游仪、赤道环和百刻环组成,赤道环的位置移至旋转轴的南端,这种方式在各国的天文台上安装望远镜时,至今还被广泛采用。百刻环的安装是一创新,环上等分成100刻,分为12个时辰,每刻又分作36分。它固定在赤道环内,既可承托赤道环,又可得到读数。四游仪窥管两端各设有十字线,这是后世望远镜中十字丝的肇始。

立运仪与简仪装于同一底座上,由两个圆环组成。一个是平铺的“经纬环”,代表地平环,环面上刻有方位;一个是“立运双环”,中夹有窥管,可测量天体的地平经度和纬度。

简仪和立运仪的设计和制造,在世界上领先300多年。近代天文台的赤道装置,测量仪器经纬仪等,都可从中找到其原始形态。还应该指出的是,中国古代浑仪采用的是赤道坐标系统,比西方采用的黄道坐标系统要先进得多,今天已为各国天文台所广泛采用。现在,人们还可以在南京紫金山天文台,看到明代正统年间制造的浑仪和简仪。

五、天体仪

天体仪,古称“浑象”,是我国古代一种用于演示天象的仪器。我国古人很早就会制造这种仪器,它可以用来直观、形象地了解日、月、星辰的相互位置和运动规律,可以说天体仪是现代天球仪的直接祖先。北京古观象台上安置的天体仪,是我国现存最早的天体仪,制于清康熙年间,重3850公斤。

天体仪,古称“浑象”,是我国古代一种用于演示天象的仪器。我国古人很早就会制造这种仪器,它可以用来直观、形象地了解日、月、星辰的相互位置和运动规律,可以说天体仪是现代天球仪的直接祖先。北京古观象台上安置的天体仪,是我国现存最早的天体仪,制于清康熙年间,重3850公斤。

天体仪的主要组成部分是一个空心铜球,球面上刻有纵横交错的网格,用于量度天体的具体位置;球面上凸出的小圆点代表天上的亮星,它们严格地按照星星之间的相互位置来标刻。整个铜球可以绕一根金属轴转动,转动一周代表一个昼夜,球面与金属轴相交于两点:北天极和南天极。两个极点的指尖,固定在一个南北正立着的大圆环上,大圆环垂直地嵌入水平大圈的两个缺口内,下面四根雕有龙头的立柱支撑着水平大圈,托着整个天体仪。利用天体仪,无论是白天还是阴天的夜晚,人们都可以随时了解当时应该出现在天空的星空图案。

我国东汉天文学家张衡,曾经在天体仪上安装了一套传动装置,利用相当稳定的漏刻的水推动铜球,均匀地绕金属轴转动,每24小时转一圈,这一业绩已载入我国光辉成就的史料库中。后来,唐朝的一行和梁令瓒、宋代的苏颂和韩公廉等人,把天体仪和自动报时装置结合起来,发展成为世界上最早的天文钟。

六、水运仪象台

水运仪象台是宋代苏颂、韩公廉等人设计制造的一座大型天文仪器,它采用了民间使用的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等机械原理,把观测天象的浑仪、演示天象的浑象和报时装置巧妙地结合在一起,组成一部自动化的天文台。

水运仪象台是宋代苏颂、韩公廉等人设计制造的一座大型天文仪器,它采用了民间使用的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等机械原理,把观测天象的浑仪、演示天象的浑象和报时装置巧妙地结合在一起,组成一部自动化的天文台。

水运仪象台高约12米,宽约7米,呈下宽上窄的正方台形,全部为木建筑结构。全台分为三部分:上层是一个露天的平台,设有浑仪一座,用龙柱支持,下面有水槽以定水平。浑仪上面覆盖有遮蔽日晒雨淋的木板屋顶,为了便于观测,屋顶可以随意开闭,构思比较巧妙。露台到仪象台的台基有七米多高;中层是一间没有窗户的“密室”,里面放置浑象,天球的一半隐没在“地平”之下,另一半露在“地平”的上面,靠机轮带动旋转,一昼夜转动一圈,真实地再现了星辰的起落等天象的变化;最为有趣的是下面的报时装置,在台的南面可以看到五层木阁,每一层木阁里都有报时的小木人,他们各司其职,根据不同的时刻,轮流出来报时。

水运仪象台是我国古代一项卓越的创造,它的一套动力装置可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先。

天文历法著作

中国古代在天文历法方面取得了很大的成就,留下了很多相关记载和著作。除了一些零散的记录出现在史书之外,比如《春秋》《史记》等,还有大量专门的著作问世,这些著作,不仅是古人智慧的结晶,也是天文历法领域的宝贵遗产。

一、《夏小正》

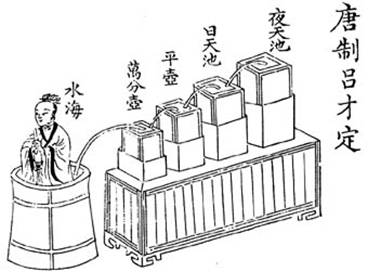

《夏小正》为中国现存最早的科学文献之一,也是中国现存最早的一部农事历书。《夏小正》本是《大戴礼记》中的第47篇,在唐宋时期散佚。现存的《夏小正》是宋朝傅嵩卿根据以前的资料汇集而成的,但因为没有说明原有经文与后来传文在各篇章中的关系,现在的《夏小正》已不全是原来的篇章。因原稿散佚等问题,《夏小正》成稿年代争论很大,但一般认为最迟成书在春秋时期,是孔子及其门生考察后所记载下的农事历书,所收录的大多是与夏朝物候相关的文化讯息。(左图为《夏小正经传集注》)

《夏小正》为中国现存最早的科学文献之一,也是中国现存最早的一部农事历书。《夏小正》本是《大戴礼记》中的第47篇,在唐宋时期散佚。现存的《夏小正》是宋朝傅嵩卿根据以前的资料汇集而成的,但因为没有说明原有经文与后来传文在各篇章中的关系,现在的《夏小正》已不全是原来的篇章。因原稿散佚等问题,《夏小正》成稿年代争论很大,但一般认为最迟成书在春秋时期,是孔子及其门生考察后所记载下的农事历书,所收录的大多是与夏朝物候相关的文化讯息。(左图为《夏小正经传集注》)

《夏小正》依据北斗星斗柄所指的方位来确定月份,并按照十二个月的顺序,分别记述每个月的星象、气象和物象,以及所应从事的农事和政事。书中除了二月、十一月与十二月之外,其他九个月都载有确定季节的星象,主要是拱极星象与黄道星象,包括昏中星(黄昏时南方天空所见的恒星)、旦中星(黎明时南方天空所见的恒星)、晨见夕伏的恒星、北斗的斗柄指向、河汉(银河)的位置以及太阳在星空中所处的位置等等。另外,《夏小正》中也有当月植物生长形态、动物活动习性与祭祀的相关记载。据说,“夏历”也是根据《夏小正》的相关内容来确定的,现在常说的农历也源于此。

由于长期流传的缘故,这一文献可能有残缺和其它的错误,也可能混杂有后人或其它的附会成分。但是《夏小正》作为我国现存的一部最古老的天文历法著作,按十二月的时序详细记载上古先民所观察体验到的天象、气象和物象,形象地反映出上古先民对时令气候的朴素认识,在一定程度上反映了夏代农业生产的发展水平,保存了我国最古老的比较珍贵的天文历法知识,对古代天象与先秦历法研究有相当重要的参考价值。

二、《甘石星经》

《甘石星经》是世界上最早的天文学著作。战国时期的楚人甘德著有《天文星占》八卷,同时代魏人石申夫著有《天文》八卷,后人把这两部著作合起来,称为《甘石星经》。

《甘石星经》是世界上最早的天文学著作。战国时期的楚人甘德著有《天文星占》八卷,同时代魏人石申夫著有《天文》八卷,后人把这两部著作合起来,称为《甘石星经》。

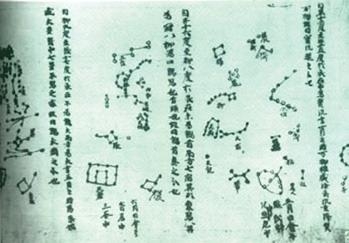

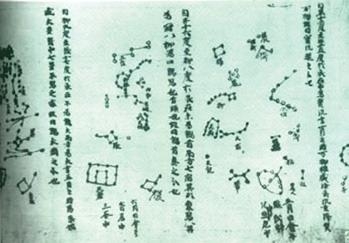

《甘石星经》详细地记载了金、木、水、火、土五大行星的运行情况,以及它们的出没规律;书中提及日食、月食是天体相互掩食的现象,并记录了木星第二卫星的情况。最值得一提的是,《甘石星经》记录了800个恒星的名字,测定了其中121颗恒星的方位,并为它们划分了星官。从某种程度上说,《甘石星经》制定了世界上最早的恒星表,比希腊的第一个恒星表还早约200年。(右图为书中绘制的星表)

可惜的是,《甘石星经》在宋代就失传了,只在唐代的《开元占经》中还保存一些片断,在南宋晁公武的《郡斋读书志》的书目中保存了它的梗概,真是天文学领域的一大损失。

三、《太初历》

西汉初年,一直沿用秦朝的历法,到汉武帝时才下令对历法进行改进。公元前104年,天文学家司马迁、落下闳、邓平等人制订了《太初历》,这也成为中国第一部有完整文字记载的历法。(左图为落下闳铜像)

西汉初年,一直沿用秦朝的历法,到汉武帝时才下令对历法进行改进。公元前104年,天文学家司马迁、落下闳、邓平等人制订了《太初历》,这也成为中国第一部有完整文字记载的历法。(左图为落下闳铜像)

《太初历》规定一年为365.2502日,一月等于29.53086日,以正月为岁首,以没有中气的月份为闰月,这就调整了太阳周天与阴历纪月不相合的矛盾,使月份与季节配合得更合理,是我国历法上一个划时代的进步。《太初历》还根据天象实测和多年来史官的记录,将行星的会合周期测得很准,如水星为115.87日,比今测值只小0.01日;同时算出135个月的日食周期,即一周期中太阳通过黄白交点23次,两次为一食年。除此之外,《太初历》还把二十四节气第一次收入历法,这对于农业生产起了重要的指导作用。

《太初历》的编制是中国历法史上的第一次大改革。它不仅是我国第一部比较完整的历法,也是当时世界上最先进的历法。自问世以后,一共行用了189年。只可惜,《太初历》原著已失传,留下的也只是后人补写的。

四、《大明历》

《大明历》,是由南北朝时期著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,因成历于刘宋大明六年,所以也称“甲子元历”。(右图为祖冲之像)

《大明历》,是由南北朝时期著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,因成历于刘宋大明六年,所以也称“甲子元历”。(右图为祖冲之像)

《大明历》规定了回归年的长度为365.2428日,这在当时是最理想的一个数据;同时,提出了用圭表测量正午太阳影长以定冬至时刻的方法,这在当时也是最方便最准确的方法。

在《大明历》中,祖冲之首次引入了“岁差”的概念,将“回归年”和“恒星年”这两个概念区分开来,从而使得历法更加精确,是我国第二次较大的历法改革。所谓“岁差”就是由于地球在运行过程中受到其他天体的吸引作用,地球自转轴的方向发生了缓慢而微小的变化。因此从这一年的冬至到下一年的冬至,从地球上看到的太阳并没有回到原来的位置,而是岁岁后移,这也就引起了24节气位置的变动。祖冲之确定每45年11月差1°,这个岁差值虽然很不精确,但引进“岁差”编制历法,使得历法有了更科学的基础。

《大明历》采用391年置144闰的新闰周,比以往历法采用的19年置7闰的闰周更加精密。祖冲之还利用精确的数学计算,首次求出历法中“交点月”的日数为27.21223日,使得准确的日月食预报成为可能。祖冲之曾用大明历推算了从元嘉十三年到大明三年23年间发生的4次月食时间,结果与实际完全符合。

通过观察和计算,祖冲之得出木星每84年超辰一次的结论,即规定木星公转周期为11.858年,与现今测得的数据(11.862年)十分接近;同时,历法给出了更为精确的五星会合周期,其中水星和木星的会合周期也接近现代的数值。

祖冲之的卓越才华,使得《大明历》成为古代历法发展过程中的又一个里程碑。虽然开始遭到皇帝众臣的反对,但在他死后十年,即天监九年,《大明历》最终得以施行,使用长度达八十年之久。

五、《大衍历》

又称“开元大衍历”,是在唐开元17年起开始施行的历法,由唐代僧人一行撰写,因历法依据《易》象大衍之数而得名“大衍历”。

又称“开元大衍历”,是在唐开元17年起开始施行的历法,由唐代僧人一行撰写,因历法依据《易》象大衍之数而得名“大衍历”。

僧人一行利用十多年时间,实地测量各地纬度,并用日晷测定各地的见食分数和恒星移动情况,还用科学方法首次实测出地球子午线的长度。最后在大量观测资料的基础上,利用两年时间,编撰了《大衍历》。由于当时很少经过这样充分准备后再编造历法,所以《大衍历》被称为“唐历之冠”。

《大衍历》共分七篇,包括平朔望和平气、七十二候,日月每天的位置与运动、每天见到的星象和昼夜时刻、日食、月食和五大行星的位置。历法中首次提出“定气”的概念,并用它来编制太阳运动表;在计算中使用了不等间距的“二次差内插法”,这在数学史上也是一个创举,把李淳风关于蚀差的计算向前推进一步,提出全国不同地点相对于标准点阳城的计算蚀差的方法,称为“九服蚀差”;在五星计算方面,《大衍历》对五星运动不均匀性的改正计算上,使用了具有正弦函数性质的表格和含有三次差的近似内插公式,比同代人的方法更为科学。

经过检验,该历法比唐代已有的其他历法都更加精密;同时在历法的编排,结构严谨,条理分明,共有历术七篇、略例一篇、历议十篇。这表明了中国古代历法体系的成熟,为后世历家相沿袭用。

六、《授时历》

元朝统一中国以前,中国所用的历法是《大明历》。由于这部使用了七百多年的历法误差很大,所以元世祖忽必烈决定修改历法。郭守敬、许衡等人奉命在东西6000余里,南北长11000里的广阔地带,建立了27个测验所,进行实地观测。终于在至元十七年春天,完成了新历法。元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》,又叫《授时历经》,是我国历史上施行最久的历法,达364年。

元朝统一中国以前,中国所用的历法是《大明历》。由于这部使用了七百多年的历法误差很大,所以元世祖忽必烈决定修改历法。郭守敬、许衡等人奉命在东西6000余里,南北长11000里的广阔地带,建立了27个测验所,进行实地观测。终于在至元十七年春天,完成了新历法。元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》,又叫《授时历经》,是我国历史上施行最久的历法,达364年。

《授时历》规定每月为29.530593日,以无中气月为闰月;它还规定一回归年为365.2425日,比地球绕太阳公转一周的实际时间,仅差26秒,和现代世界通用的公历完全相同;《授时历》正式废除了古代的上元积年,而截取近世任意一年为历元,打破了古代制历的习惯,是我国历法史上的第四次大改革;在编制过程中,他们所创立的“三差内插公式”和“球面三角公式”,也是具有世界意义的杰出成就。

《授时历》反映了当时我国天文历法的最新水平,同时还有不少革新创造。在中国古代历史发展进程中,《授时历》经受住了时间考验,产生了重大影响。同时,《授时历》一年的周期与现行公历基本相同,但问世却早于西方300多年,很多周边国家如朝鲜、越南等都曾采用过《授时历》。

七、《崇祯历书》

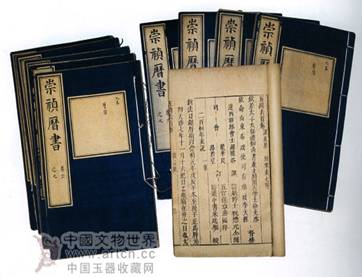

《崇祯历书》是明代崇祯年间为改革历法而编的一部丛书,它从多方面引进了欧洲的古典天文学知识。崇祯二年九月成立历局﹐开始编撰,到崇祯七年十一月全书完成。本套丛书主编是徐光启,他死后由李天经主持,参加翻译欧洲天文学知识的有瑞士人邓玉函、意大利人龙华民、日耳曼耶稣会士汤若望和葡萄牙人罗雅谷等人。

《崇祯历书》是明代崇祯年间为改革历法而编的一部丛书,它从多方面引进了欧洲的古典天文学知识。崇祯二年九月成立历局﹐开始编撰,到崇祯七年十一月全书完成。本套丛书主编是徐光启,他死后由李天经主持,参加翻译欧洲天文学知识的有瑞士人邓玉函、意大利人龙华民、日耳曼耶稣会士汤若望和葡萄牙人罗雅谷等人。

《崇祯历书》共有46种﹑137 卷,内容包括天文学基本理论、天文表、必需的数学知识(主要是平面及球面三角学和几何学)、天文仪器以及传统方法与西法的度量单位换算表五类。由于主编徐光启强调把历法计算建立在了解天文现象原理的基础上,因此理论部分共占全书三分之一篇幅。《崇祯历书》采用了第谷创立的天体系统和几何学的计算方法,有很多优点。首先它引入了清晰的地球概念和地理经纬度概念,以及球面天文学、视差、大气折射等重要天文概念和有关的改正计算方法;其次它还采用了一些西方通行的度量单位,如度﹑刻、时等,时以下采用60进位制等。

《崇祯历书》所达到的成就,在当时的世界上是最先进的。它不仅代表“西学东渐”的学术成果,还表明中国古代天文学向现代迈出了一大步。可贵的是,明朝科学家对西方的科技知识加以批判地吸收,政府也为科学研究提供良好的环境氛围。正是因为它结合了东西方的长处,所以才能汇聚优点于一身,被誉为“欧洲古典天文学百科全书”。

我国古代在创制天文仪器方面,作出了杰出的贡献,创造性地设计和制造了许多种精巧的观察和测量仪器。我国最古老、最简单的天文仪器是土圭,也叫圭表。它是用来度量日影长短的,它最初是从什么时候开始有的,已无从考证。此外,西汉的落下闳改制了浑仪,这种我国古代测量天体位置的主要仪器,几乎历代都有改进。东汉的张衡创制了世界上第一架利用水利作为动力的浑象。元代的郭守敬先后创制和改进了10多种天文仪器,如简仪、高表、仰仪等。

一、 圭表

圭表是一种既简单又重要的测天仪器,它由垂直的表(一般高八尺)和水平的圭组成。圭表的主要功能是测定冬至日所在,进而确定回归年长度。此外,通过观测表影的变化也可确定方向和节气。

圭表是一种既简单又重要的测天仪器,它由垂直的表(一般高八尺)和水平的圭组成。圭表的主要功能是测定冬至日所在,进而确定回归年长度。此外,通过观测表影的变化也可确定方向和节气。很早以前,人们发现房屋、树木等物在太阳光照射下会投出影子,这些影子的变化有一定的规律。于是便在平地上直立一根竿子或石柱来观察影子的变化,这根立竿或立柱就叫做“表”;用一把尺子测量表影的长度和方向,则可知道时辰。后来,发现正午时的表影总是投向正北方向,就把石板制成的尺子平铺在地面上,与立表垂直,尺子的一头连着表基,另一头则伸向正北方向,这把用石板制成的尺子叫“圭”。正午时表影投在石板上,古人就能直接读出表影的长度值。在现存的河南登封观星台上,40尺的高台和128尺长的量天尺,也是一个巨大的圭表。(如右图所示)

经过长期观测,古人不仅了解到一天中表影在正午最短,而且得出一年内夏至日的正午,烈日高照,表影最短;冬至日的正午,煦阳斜射,表影则最长。于是,古人就以正午时的表影长度来确定节气和一年的长度。譬如,连续两次测得表影的最长值,这两次最长值相隔的天数,就是一年的时间长度,难怪我国古人早就知道一年等于365天多的数值。

二、日晷

日晷又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。其中铜制的指针叫做“晷针”,垂直穿过圆盘的中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面。这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近;接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动;当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻;午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。

日晷又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。其中铜制的指针叫做“晷针”,垂直穿过圆盘的中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面。这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向盘面西端的卯时附近;接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下)方移动;当太阳达正南最高位置(上中天)时,针影位于正北(下)方,指示着当地的午时正时刻;午后,太阳西移,日影东斜,依次指向未、申、酉各个时辰。由于从春分到秋分期间,太阳总是在天赤道的北侧运行,因此,晷针的影子投向晷面上方;从秋分到春分期间,太阳在天赤道的南侧运行,因此,晷针的影子投向晷面的下方。所以在观察日晷时,首先要了解两个不同时期晷针的投影位置。

三、刻漏

漏刻是古代的一种计时工具,不仅在古代中国使用,而且古埃及、古巴比伦等文明古国也都使用过。漏是指计时用的漏壶,刻是指划分一天的时间单位,它通过漏壶的浮箭来计量一昼夜的时刻。最初,人们发现陶器中的水会从裂缝中一滴一滴地漏出来,于是专门制造出一种留有小孔的漏壶,把水注入漏壶内,水便从壶孔中流出来;另外再用一个容器收集漏下来的水,在这个容器内有一根刻有标记的箭杆,相当于现代钟表上显示时刻的钟面,用一个竹片或木块托着箭杆浮在水面上,容器盖的中心开一个小孔,箭杆从盖孔中穿出,这个容器叫做“箭壶”。随着箭壶内收集的水逐渐增多,木块托着箭杆也慢慢地往上浮,古人从盖孔处看箭杆上的标记,就能知道具体的时刻。

漏刻的计时方法可分为两类:泄水型和受水型。漏刻是一种独立的计时系统,只借助水的运动。但是后来古人发现漏壶内的水多时,流水较快,水少时流水就慢,显然会影响计量时间的精度。于是在漏壶上再加一只漏壶,水从下面漏壶流出去的同时,上面漏壶的水即源源不断地补充给下面的漏壶,使下面漏壶内的水均匀地流入箭壶,从而取得比较精确的时刻。

漏刻的计时方法可分为两类:泄水型和受水型。漏刻是一种独立的计时系统,只借助水的运动。但是后来古人发现漏壶内的水多时,流水较快,水少时流水就慢,显然会影响计量时间的精度。于是在漏壶上再加一只漏壶,水从下面漏壶流出去的同时,上面漏壶的水即源源不断地补充给下面的漏壶,使下面漏壶内的水均匀地流入箭壶,从而取得比较精确的时刻。现存于北京故宫博物院的铜壶漏刻是公元1745年制造的,最上面漏壶的水从雕刻精致的龙口流出,依次流向下壶,箭壶盖上有个铜人仿佛报着箭杆,箭杆上刻有96格,每格为15分钟,人们根据铜人手握箭杆处的标志来报告时间。(如右图所示)

四、浑仪

浑仪是我国古代的一种天文观测仪器,是以浑天说为理论基础制造的古代天文测量天体的仪器,上古时称“璿玑玉衡”,简称“玑衡”。在古代,“浑”字含有圆球的意义。“浑天说”认为天是圆的,形状像蛋壳,出现在天上的星星是镶嵌在蛋壳上的弹丸;地球则是蛋黄,人们在这个蛋黄上测量日月星辰的位置。因此,把这种观测天体位置的仪器叫做“浑仪”。

浑仪的改进和完善,经历了一个由简而繁,而又由繁而简的历程。最初,浑仪的结构很简单,只有三个圆环和一根金属轴。最外面的那个圆环固定在正南北方向上,叫做“子午环”;中间固定着的圆环平行于地球赤道面,叫做“赤道环”;最里面的圆环可以绕金属轴旋转,叫做“赤经环”;赤经环与金属轴相交于两点,一点指向北天极,另一点指向南天极。在赤经环面上装着一根望筒,可以绕赤经环中心转动,用望筒对准某颗星星,然后,根据赤道环和赤经环上的刻度来确定该星在天空中的位置。

后来,古人为了便于观测太阳、行星和月球等天体,在浑仪内又添置了几个圆环,也就是说环内再套环,使浑仪成为多种用途的天文观测仪器。从汉代到北宋,浑仪的环数不断增加。首先增加的是黄道环,用以观测太阳的位置。接着又增加了地平环和子午环,地平环固定在地平方向,子午环固定在天体的极轴方向。这样,浑仪便形成了二重结构。唐代起,浑仪又发展成三重结构。最外面的一层叫六合仪,由固定在一起的地平环、子午环和外赤道环组成,因东西、南北、上下6个方向叫六合,故名。第二重叫三辰仪,由黄道环、白道环和内赤道环组成,可以绕极轴旋转。其中白道环用以观测月亮的位置。最里层是四游仪。北宋时,又增加有二分环和二至环,即过二分(春分、秋分)点和二至(夏至、冬至)点的赤经环。(左图为多重环结构的浑仪)

后来,古人为了便于观测太阳、行星和月球等天体,在浑仪内又添置了几个圆环,也就是说环内再套环,使浑仪成为多种用途的天文观测仪器。从汉代到北宋,浑仪的环数不断增加。首先增加的是黄道环,用以观测太阳的位置。接着又增加了地平环和子午环,地平环固定在地平方向,子午环固定在天体的极轴方向。这样,浑仪便形成了二重结构。唐代起,浑仪又发展成三重结构。最外面的一层叫六合仪,由固定在一起的地平环、子午环和外赤道环组成,因东西、南北、上下6个方向叫六合,故名。第二重叫三辰仪,由黄道环、白道环和内赤道环组成,可以绕极轴旋转。其中白道环用以观测月亮的位置。最里层是四游仪。北宋时,又增加有二分环和二至环,即过二分(春分、秋分)点和二至(夏至、冬至)点的赤经环。(左图为多重环结构的浑仪)多重环结构的浑仪虽是一杰出的创造,在天文学史上也起过重要的作用,但其自身也存在着两大缺陷。一是要把这么多的圆环组装得中心都相重合,十分困难,因而易产生中心差,造成观测的偏差。一是每个环都会遮蔽一定的天区,环数越多,遮蔽的天区也越大,这就妨碍观测,降低使用效率。

为解决这两个缺陷,从北宋起即开始探索浑仪的简化途径。这个浑仪改革的途径由北宋的沈括开辟,元代的郭守敬完成。沈括在两个方面进行改革,一是取消白道环,借助数学方法来推算月亮的位置;一是改变一些环的位置,使遮蔽的天区尽量减少。而郭守敬又取消了黄道环,并把原有的浑仪分为两个独立的仪器,即简仪和立运仪。(见右图所示)

简仪由四游仪、赤道环和百刻环组成,赤道环的位置移至旋转轴的南端,这种方式在各国的天文台上安装望远镜时,至今还被广泛采用。百刻环的安装是一创新,环上等分成100刻,分为12个时辰,每刻又分作36分。它固定在赤道环内,既可承托赤道环,又可得到读数。四游仪窥管两端各设有十字线,这是后世望远镜中十字丝的肇始。

立运仪与简仪装于同一底座上,由两个圆环组成。一个是平铺的“经纬环”,代表地平环,环面上刻有方位;一个是“立运双环”,中夹有窥管,可测量天体的地平经度和纬度。

简仪和立运仪的设计和制造,在世界上领先300多年。近代天文台的赤道装置,测量仪器经纬仪等,都可从中找到其原始形态。还应该指出的是,中国古代浑仪采用的是赤道坐标系统,比西方采用的黄道坐标系统要先进得多,今天已为各国天文台所广泛采用。现在,人们还可以在南京紫金山天文台,看到明代正统年间制造的浑仪和简仪。

五、天体仪

天体仪,古称“浑象”,是我国古代一种用于演示天象的仪器。我国古人很早就会制造这种仪器,它可以用来直观、形象地了解日、月、星辰的相互位置和运动规律,可以说天体仪是现代天球仪的直接祖先。北京古观象台上安置的天体仪,是我国现存最早的天体仪,制于清康熙年间,重3850公斤。

天体仪,古称“浑象”,是我国古代一种用于演示天象的仪器。我国古人很早就会制造这种仪器,它可以用来直观、形象地了解日、月、星辰的相互位置和运动规律,可以说天体仪是现代天球仪的直接祖先。北京古观象台上安置的天体仪,是我国现存最早的天体仪,制于清康熙年间,重3850公斤。天体仪的主要组成部分是一个空心铜球,球面上刻有纵横交错的网格,用于量度天体的具体位置;球面上凸出的小圆点代表天上的亮星,它们严格地按照星星之间的相互位置来标刻。整个铜球可以绕一根金属轴转动,转动一周代表一个昼夜,球面与金属轴相交于两点:北天极和南天极。两个极点的指尖,固定在一个南北正立着的大圆环上,大圆环垂直地嵌入水平大圈的两个缺口内,下面四根雕有龙头的立柱支撑着水平大圈,托着整个天体仪。利用天体仪,无论是白天还是阴天的夜晚,人们都可以随时了解当时应该出现在天空的星空图案。

我国东汉天文学家张衡,曾经在天体仪上安装了一套传动装置,利用相当稳定的漏刻的水推动铜球,均匀地绕金属轴转动,每24小时转一圈,这一业绩已载入我国光辉成就的史料库中。后来,唐朝的一行和梁令瓒、宋代的苏颂和韩公廉等人,把天体仪和自动报时装置结合起来,发展成为世界上最早的天文钟。

六、水运仪象台

水运仪象台是宋代苏颂、韩公廉等人设计制造的一座大型天文仪器,它采用了民间使用的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等机械原理,把观测天象的浑仪、演示天象的浑象和报时装置巧妙地结合在一起,组成一部自动化的天文台。

水运仪象台是宋代苏颂、韩公廉等人设计制造的一座大型天文仪器,它采用了民间使用的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等机械原理,把观测天象的浑仪、演示天象的浑象和报时装置巧妙地结合在一起,组成一部自动化的天文台。水运仪象台高约12米,宽约7米,呈下宽上窄的正方台形,全部为木建筑结构。全台分为三部分:上层是一个露天的平台,设有浑仪一座,用龙柱支持,下面有水槽以定水平。浑仪上面覆盖有遮蔽日晒雨淋的木板屋顶,为了便于观测,屋顶可以随意开闭,构思比较巧妙。露台到仪象台的台基有七米多高;中层是一间没有窗户的“密室”,里面放置浑象,天球的一半隐没在“地平”之下,另一半露在“地平”的上面,靠机轮带动旋转,一昼夜转动一圈,真实地再现了星辰的起落等天象的变化;最为有趣的是下面的报时装置,在台的南面可以看到五层木阁,每一层木阁里都有报时的小木人,他们各司其职,根据不同的时刻,轮流出来报时。

水运仪象台是我国古代一项卓越的创造,它的一套动力装置可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先。

天文历法著作

中国古代在天文历法方面取得了很大的成就,留下了很多相关记载和著作。除了一些零散的记录出现在史书之外,比如《春秋》《史记》等,还有大量专门的著作问世,这些著作,不仅是古人智慧的结晶,也是天文历法领域的宝贵遗产。

一、《夏小正》

《夏小正》为中国现存最早的科学文献之一,也是中国现存最早的一部农事历书。《夏小正》本是《大戴礼记》中的第47篇,在唐宋时期散佚。现存的《夏小正》是宋朝傅嵩卿根据以前的资料汇集而成的,但因为没有说明原有经文与后来传文在各篇章中的关系,现在的《夏小正》已不全是原来的篇章。因原稿散佚等问题,《夏小正》成稿年代争论很大,但一般认为最迟成书在春秋时期,是孔子及其门生考察后所记载下的农事历书,所收录的大多是与夏朝物候相关的文化讯息。(左图为《夏小正经传集注》)

《夏小正》为中国现存最早的科学文献之一,也是中国现存最早的一部农事历书。《夏小正》本是《大戴礼记》中的第47篇,在唐宋时期散佚。现存的《夏小正》是宋朝傅嵩卿根据以前的资料汇集而成的,但因为没有说明原有经文与后来传文在各篇章中的关系,现在的《夏小正》已不全是原来的篇章。因原稿散佚等问题,《夏小正》成稿年代争论很大,但一般认为最迟成书在春秋时期,是孔子及其门生考察后所记载下的农事历书,所收录的大多是与夏朝物候相关的文化讯息。(左图为《夏小正经传集注》)《夏小正》依据北斗星斗柄所指的方位来确定月份,并按照十二个月的顺序,分别记述每个月的星象、气象和物象,以及所应从事的农事和政事。书中除了二月、十一月与十二月之外,其他九个月都载有确定季节的星象,主要是拱极星象与黄道星象,包括昏中星(黄昏时南方天空所见的恒星)、旦中星(黎明时南方天空所见的恒星)、晨见夕伏的恒星、北斗的斗柄指向、河汉(银河)的位置以及太阳在星空中所处的位置等等。另外,《夏小正》中也有当月植物生长形态、动物活动习性与祭祀的相关记载。据说,“夏历”也是根据《夏小正》的相关内容来确定的,现在常说的农历也源于此。

由于长期流传的缘故,这一文献可能有残缺和其它的错误,也可能混杂有后人或其它的附会成分。但是《夏小正》作为我国现存的一部最古老的天文历法著作,按十二月的时序详细记载上古先民所观察体验到的天象、气象和物象,形象地反映出上古先民对时令气候的朴素认识,在一定程度上反映了夏代农业生产的发展水平,保存了我国最古老的比较珍贵的天文历法知识,对古代天象与先秦历法研究有相当重要的参考价值。

二、《甘石星经》

《甘石星经》是世界上最早的天文学著作。战国时期的楚人甘德著有《天文星占》八卷,同时代魏人石申夫著有《天文》八卷,后人把这两部著作合起来,称为《甘石星经》。

《甘石星经》是世界上最早的天文学著作。战国时期的楚人甘德著有《天文星占》八卷,同时代魏人石申夫著有《天文》八卷,后人把这两部著作合起来,称为《甘石星经》。《甘石星经》详细地记载了金、木、水、火、土五大行星的运行情况,以及它们的出没规律;书中提及日食、月食是天体相互掩食的现象,并记录了木星第二卫星的情况。最值得一提的是,《甘石星经》记录了800个恒星的名字,测定了其中121颗恒星的方位,并为它们划分了星官。从某种程度上说,《甘石星经》制定了世界上最早的恒星表,比希腊的第一个恒星表还早约200年。(右图为书中绘制的星表)

可惜的是,《甘石星经》在宋代就失传了,只在唐代的《开元占经》中还保存一些片断,在南宋晁公武的《郡斋读书志》的书目中保存了它的梗概,真是天文学领域的一大损失。

三、《太初历》

西汉初年,一直沿用秦朝的历法,到汉武帝时才下令对历法进行改进。公元前104年,天文学家司马迁、落下闳、邓平等人制订了《太初历》,这也成为中国第一部有完整文字记载的历法。(左图为落下闳铜像)

西汉初年,一直沿用秦朝的历法,到汉武帝时才下令对历法进行改进。公元前104年,天文学家司马迁、落下闳、邓平等人制订了《太初历》,这也成为中国第一部有完整文字记载的历法。(左图为落下闳铜像)《太初历》规定一年为365.2502日,一月等于29.53086日,以正月为岁首,以没有中气的月份为闰月,这就调整了太阳周天与阴历纪月不相合的矛盾,使月份与季节配合得更合理,是我国历法上一个划时代的进步。《太初历》还根据天象实测和多年来史官的记录,将行星的会合周期测得很准,如水星为115.87日,比今测值只小0.01日;同时算出135个月的日食周期,即一周期中太阳通过黄白交点23次,两次为一食年。除此之外,《太初历》还把二十四节气第一次收入历法,这对于农业生产起了重要的指导作用。

《太初历》的编制是中国历法史上的第一次大改革。它不仅是我国第一部比较完整的历法,也是当时世界上最先进的历法。自问世以后,一共行用了189年。只可惜,《太初历》原著已失传,留下的也只是后人补写的。

四、《大明历》

《大明历》,是由南北朝时期著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,因成历于刘宋大明六年,所以也称“甲子元历”。(右图为祖冲之像)

《大明历》,是由南北朝时期著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,因成历于刘宋大明六年,所以也称“甲子元历”。(右图为祖冲之像)《大明历》规定了回归年的长度为365.2428日,这在当时是最理想的一个数据;同时,提出了用圭表测量正午太阳影长以定冬至时刻的方法,这在当时也是最方便最准确的方法。

在《大明历》中,祖冲之首次引入了“岁差”的概念,将“回归年”和“恒星年”这两个概念区分开来,从而使得历法更加精确,是我国第二次较大的历法改革。所谓“岁差”就是由于地球在运行过程中受到其他天体的吸引作用,地球自转轴的方向发生了缓慢而微小的变化。因此从这一年的冬至到下一年的冬至,从地球上看到的太阳并没有回到原来的位置,而是岁岁后移,这也就引起了24节气位置的变动。祖冲之确定每45年11月差1°,这个岁差值虽然很不精确,但引进“岁差”编制历法,使得历法有了更科学的基础。

《大明历》采用391年置144闰的新闰周,比以往历法采用的19年置7闰的闰周更加精密。祖冲之还利用精确的数学计算,首次求出历法中“交点月”的日数为27.21223日,使得准确的日月食预报成为可能。祖冲之曾用大明历推算了从元嘉十三年到大明三年23年间发生的4次月食时间,结果与实际完全符合。

通过观察和计算,祖冲之得出木星每84年超辰一次的结论,即规定木星公转周期为11.858年,与现今测得的数据(11.862年)十分接近;同时,历法给出了更为精确的五星会合周期,其中水星和木星的会合周期也接近现代的数值。

祖冲之的卓越才华,使得《大明历》成为古代历法发展过程中的又一个里程碑。虽然开始遭到皇帝众臣的反对,但在他死后十年,即天监九年,《大明历》最终得以施行,使用长度达八十年之久。

五、《大衍历》

又称“开元大衍历”,是在唐开元17年起开始施行的历法,由唐代僧人一行撰写,因历法依据《易》象大衍之数而得名“大衍历”。

又称“开元大衍历”,是在唐开元17年起开始施行的历法,由唐代僧人一行撰写,因历法依据《易》象大衍之数而得名“大衍历”。僧人一行利用十多年时间,实地测量各地纬度,并用日晷测定各地的见食分数和恒星移动情况,还用科学方法首次实测出地球子午线的长度。最后在大量观测资料的基础上,利用两年时间,编撰了《大衍历》。由于当时很少经过这样充分准备后再编造历法,所以《大衍历》被称为“唐历之冠”。

《大衍历》共分七篇,包括平朔望和平气、七十二候,日月每天的位置与运动、每天见到的星象和昼夜时刻、日食、月食和五大行星的位置。历法中首次提出“定气”的概念,并用它来编制太阳运动表;在计算中使用了不等间距的“二次差内插法”,这在数学史上也是一个创举,把李淳风关于蚀差的计算向前推进一步,提出全国不同地点相对于标准点阳城的计算蚀差的方法,称为“九服蚀差”;在五星计算方面,《大衍历》对五星运动不均匀性的改正计算上,使用了具有正弦函数性质的表格和含有三次差的近似内插公式,比同代人的方法更为科学。

经过检验,该历法比唐代已有的其他历法都更加精密;同时在历法的编排,结构严谨,条理分明,共有历术七篇、略例一篇、历议十篇。这表明了中国古代历法体系的成熟,为后世历家相沿袭用。

六、《授时历》

元朝统一中国以前,中国所用的历法是《大明历》。由于这部使用了七百多年的历法误差很大,所以元世祖忽必烈决定修改历法。郭守敬、许衡等人奉命在东西6000余里,南北长11000里的广阔地带,建立了27个测验所,进行实地观测。终于在至元十七年春天,完成了新历法。元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》,又叫《授时历经》,是我国历史上施行最久的历法,达364年。

元朝统一中国以前,中国所用的历法是《大明历》。由于这部使用了七百多年的历法误差很大,所以元世祖忽必烈决定修改历法。郭守敬、许衡等人奉命在东西6000余里,南北长11000里的广阔地带,建立了27个测验所,进行实地观测。终于在至元十七年春天,完成了新历法。元世祖按照“敬授民时”的古语,取名为《授时历》,又叫《授时历经》,是我国历史上施行最久的历法,达364年。《授时历》规定每月为29.530593日,以无中气月为闰月;它还规定一回归年为365.2425日,比地球绕太阳公转一周的实际时间,仅差26秒,和现代世界通用的公历完全相同;《授时历》正式废除了古代的上元积年,而截取近世任意一年为历元,打破了古代制历的习惯,是我国历法史上的第四次大改革;在编制过程中,他们所创立的“三差内插公式”和“球面三角公式”,也是具有世界意义的杰出成就。

《授时历》反映了当时我国天文历法的最新水平,同时还有不少革新创造。在中国古代历史发展进程中,《授时历》经受住了时间考验,产生了重大影响。同时,《授时历》一年的周期与现行公历基本相同,但问世却早于西方300多年,很多周边国家如朝鲜、越南等都曾采用过《授时历》。

七、《崇祯历书》

《崇祯历书》是明代崇祯年间为改革历法而编的一部丛书,它从多方面引进了欧洲的古典天文学知识。崇祯二年九月成立历局﹐开始编撰,到崇祯七年十一月全书完成。本套丛书主编是徐光启,他死后由李天经主持,参加翻译欧洲天文学知识的有瑞士人邓玉函、意大利人龙华民、日耳曼耶稣会士汤若望和葡萄牙人罗雅谷等人。

《崇祯历书》是明代崇祯年间为改革历法而编的一部丛书,它从多方面引进了欧洲的古典天文学知识。崇祯二年九月成立历局﹐开始编撰,到崇祯七年十一月全书完成。本套丛书主编是徐光启,他死后由李天经主持,参加翻译欧洲天文学知识的有瑞士人邓玉函、意大利人龙华民、日耳曼耶稣会士汤若望和葡萄牙人罗雅谷等人。《崇祯历书》共有46种﹑137 卷,内容包括天文学基本理论、天文表、必需的数学知识(主要是平面及球面三角学和几何学)、天文仪器以及传统方法与西法的度量单位换算表五类。由于主编徐光启强调把历法计算建立在了解天文现象原理的基础上,因此理论部分共占全书三分之一篇幅。《崇祯历书》采用了第谷创立的天体系统和几何学的计算方法,有很多优点。首先它引入了清晰的地球概念和地理经纬度概念,以及球面天文学、视差、大气折射等重要天文概念和有关的改正计算方法;其次它还采用了一些西方通行的度量单位,如度﹑刻、时等,时以下采用60进位制等。

《崇祯历书》所达到的成就,在当时的世界上是最先进的。它不仅代表“西学东渐”的学术成果,还表明中国古代天文学向现代迈出了一大步。可贵的是,明朝科学家对西方的科技知识加以批判地吸收,政府也为科学研究提供良好的环境氛围。正是因为它结合了东西方的长处,所以才能汇聚优点于一身,被誉为“欧洲古典天文学百科全书”。