账 号 登 陆

请横屏观看,并关闭手机锁屏功能

一、关于太阳的神话

1、六龙驾日

传说羲和国中有个美丽的女子,名叫羲和,她是帝俊之妻,生了十个太阳。这十个太阳其实是长着三足趾、名叫“金乌”的十只神鸟。它们住在遥远的东方,那里有座山,山上有棵扶桑树,树高三百里,但它的叶子却像芥子一般大小。树下有个深谷叫汤谷,这是太阳洗浴的地方。它们洗浴完了,就藏在扶桑树上擦摩身子,等待着母亲带着他们轮流出发。每天清晨,羲和掌握着时间的节奏,赶着六条龙驾着车子,拉着太阳从扶桑升起,由东向西行,途径曲阿山、曾泉、桑野、隅中、昆吾山、鸟次山、悲谷、女纪、渊虞、连石山、悲泉,到了晚上,落在虞渊的若木神树上,这便是太阳每天的东升西落。(右图为战国漆器上的扶桑树与三足金乌)

2、羿射九日

到了尧统治的时候,十个太阳一同出现在天空。灼热的阳光晒焦了庄稼,花草树木都干死了,老百姓连吃的东西都没有。再加上,平时隐藏的凶猛怪兽也都出来危害人间,百姓生活在水深火热之中。这时,尧听说民间有一位名叫“羿”的大力士,擅长打猎,精通射箭。于是,尧便赐给羿强弓良箭,派他去为民除害。羿杀死猛兽,并用弓箭射下了天上的九个太阳,只留下一个太阳为人类送去光和热。普天下的百姓都特别欢喜,他们拥戴尧,并把他尊为天子。

3、夸父逐日

夸父是古代神话传说中的巨人,是幽冥之神后土的后代。据说他住在北方荒野的成都载天山上,双耳挂着两条黄蛇,手里拿着两条黄蛇。一天,他抬头看看天空,突然产生了追赶太阳的想法。于是他便跑啊跑啊,一直从早上追到傍晚。当他到达太阳将要落入的禺谷之时,觉得口干舌燥,便急忙跑去喝黄河和渭河的水,但是没想到把两条河的水都喝干之后,口渴仍没有止住。于是他又想去喝北方大泽的水,但是还没有走到大泽,他就渴死了。夸父临死之时,抛掉手里的桃木杖,桃木杖顿时变成了一片鲜果累累的桃林,为后来追求光明的人解除口渴。

二、日食

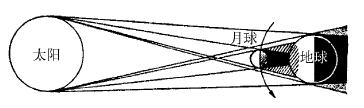

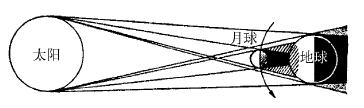

日食,又作“日蚀”,指的是月球运行到地球和太阳之间的某个距离,太阳被月球遮掩而变暗,甚至完全消失的现象。日食只在朔日,即月球与太阳呈现合的状态时发生。日食分为日偏食、日全食、日环食三种(下图分别为日偏食、日全食、日环食图片)。观测日食时不能直视太阳,否则会造成失明。

古人发现日食现象的历史已经很久远了。由于人们对自然现象缺乏科学的解释,所以观察天象和日月星辰的运行以预测凶吉祸福,便成为古代人君治国的惯例。因此,自古就有职官,如钦天监,太史令等专司其事,留下了大量的观测纪录,也即古代天文资料。

1、古代日食的记录

有史可查的我国最早的日食记录出现在一块殷代的甲骨上,如左图所示。经过人们的考证,这次日食发生在夏王仲康十一年夏历季秋月朔甲辰(公元前2127年10月2日)。这次日食在《书经·胤征》中有所记载:“乃季秋月朔,辰弗集于房,……瞽(瞎)奏鼓,啬夫驰,遮人走……。”当时的情景是,人们正在从事着农事活动,可是一件惊人的事情发生了:光芒四射的太阳,突然产生了缺口,光色也暗淡下来。但是,在缺了很大一部分后,却又开始复原了。“仲康日食”是中国古代历史文献中记载最早的日食,也是迄今为止世界上最早的日食记录。

有史可查的我国最早的日食记录出现在一块殷代的甲骨上,如左图所示。经过人们的考证,这次日食发生在夏王仲康十一年夏历季秋月朔甲辰(公元前2127年10月2日)。这次日食在《书经·胤征》中有所记载:“乃季秋月朔,辰弗集于房,……瞽(瞎)奏鼓,啬夫驰,遮人走……。”当时的情景是,人们正在从事着农事活动,可是一件惊人的事情发生了:光芒四射的太阳,突然产生了缺口,光色也暗淡下来。但是,在缺了很大一部分后,却又开始复原了。“仲康日食”是中国古代历史文献中记载最早的日食,也是迄今为止世界上最早的日食记录。

在《诗经·小雅》中,也有日食的记录:“十月之交,朔日辛卯,日有食之。”据考证,这次日食发生在周幽王六年,即公元前776年9月6日,这是中国古代最早有确切日期的日食记录。

中国古代的日食记录不仅十分丰富,并且保持着记录的长期连续性。在《春秋》这部编年史中,就记载了由公元前770年到公元前476年期间的37次日食,据考证,绝大多数记载都是可靠的。此后,自公元3世纪开始的日食记录都一直持续到近代。除此以外,中国的日食记录还特别详尽,很多记录对初亏、食甚、最大食分(食分是被月亮遮住的太阳部分视直径与整个太阳视直径的比)、复圆都有记录。

根据前代留下的记录,古代天文学家不仅推测出日食成因,还推算出了日食发生的周期,总结出日食发生的规律。古人认识到日食发生的原因,是月球绕地球转到太阳和地球中间,并且挡住了太阳。汉代有“日蚀者,月往蔽之”和“日食者,月掩之也”的记载,就证明了这点。古代天文学家将日食和月食统称为交食,并根据太阳、地球、月亮的运行规律,推算出了日食重复出现的时间间隔。世代职掌天文历算的司马家族中最优秀的子弟司马迁,提出了现存中国的第一个交食周期数据,即135月大致有23次交食周期,不得不说这是个卓越的贡献。

根据前代留下的记录,古代天文学家不仅推测出日食成因,还推算出了日食发生的周期,总结出日食发生的规律。古人认识到日食发生的原因,是月球绕地球转到太阳和地球中间,并且挡住了太阳。汉代有“日蚀者,月往蔽之”和“日食者,月掩之也”的记载,就证明了这点。古代天文学家将日食和月食统称为交食,并根据太阳、地球、月亮的运行规律,推算出了日食重复出现的时间间隔。世代职掌天文历算的司马家族中最优秀的子弟司马迁,提出了现存中国的第一个交食周期数据,即135月大致有23次交食周期,不得不说这是个卓越的贡献。

2、古代救日活动

在古代,由于人们不明白日食发生的真正原因,所以日食就被赋予了很多其他的意义。

古代人把日食称为“天狗食日”,认为日食是不吉利的的象征。在上天所显示的各种异象中,日食最为严重,即所谓“夫至尊莫过乎天,天之变莫大乎日蚀”。所以,一旦发生日食,人们就会陷入慌乱中,纷纷敲锣打鼓以吓走“天狗”,祈求太阳的出现。由于日全食的时间通常很短,所以在人们敲敲打打后,太阳可能就会马上重现,从而人们的惊恐才被抚平。(右图为古代民间救日活动)

古代日食还被赋予了浓重的政治色彩。古人认为,太阳代表天帝,皇帝是天帝之子,是上天派来管理人民的人。因此,天便会通过太阳表面上的现象来警告其地上的代理人──天子,明示他做错什么事情、有什么事情要小心等等。日食的发生,意味着皇帝失德、举措失误,或者有妖孽侵犯皇帝的统治,进而引发灾难,如国亡君死,天下大乱。所以预报日食,是古代皇家天学家的重要职责之一。据《尚书·胤征》记载,“仲康日食”时,当时的皇家天学官员羲和因沉湎于酒,未能对本次日食做出预报,结果引起了混乱,这一失职行为给他带来了杀身之祸。汉朝每当发生日食时,皇帝就不到大殿上早朝,而是到偏殿旁的小殿进行早朝,并且一切从简。

在人们能够预测日食的日期后,便从原来的慌忙应急变为有秩序的救护仪式。例如,汉代的日食救护仪式是“日有变,割羊以祠社,用救日。日变,执事冠长冠,衣皂单衣,绛领袖缘中衣,绛裤袜以行礼,如故事。”这种仪式,较之先秦时期,所行礼数也复杂得多。到了晋代,救日仪式变得更加盛大隆重。

到了清朝,地方救日仪式归入国家礼制所管,而且设置了相应的管理机构钦天监。由于明末清初的西学东渐,清朝天文学的发达程度远胜于其前历代王朝,能够更准确地预测日食。清代的钦天监不仅能准确预报日食,还能够根据有关原理推算出各地日食具体发生时刻及食分。

3、古代日食的观测

在中国古代,观测日食的方法主要是用水盆反射的方法。这种方法最早见于公元前一世纪的《开元占经》。到了宋代,人们用油盆代替了水盆。元朝的郭守敬用小孔成像法,能够准确测量食分。到了明朝末年,天文学家徐光启开始用望远镜观察日食。

三、太阳黑子

中国古代对太阳黑子的观测有悠久的历史。最早的观察和记录,可以上溯到甲骨文字中有关太阳黑子的记载,离现在已有3000多年。

哲学著作《周易》中有“日中见斗”的记载,说的可能就是太阳黑子。战国时期的一次记录描述为“日中有立人之像”。《淮南子》中说:“日中有踆乌。”“踆乌”就是黑子的形象。《汉书·五行志》还记载:“汉元帝永光元年四月,……日黑居仄,大如弹丸。”意思是说,在太阳边侧有大小如同弹丸成倾斜形状的黑子。

1972年长沙马王堆汉墓出土的帛画上,画着一轮红日,中间蹲着一只乌鸦。据考证,这就是中国古代神话所说的“日中乌”,这被认为是对太阳黑子现象的艺术描述。

《汉书·五行志》记载:“成帝河平元年(公元前28年)……三月已未,日出黄,有黑气大如钱﹐居日中央。” 这一记录把黑子的位置和时间都叙述得很详尽。被认为是现今世界公认的最早的黑子记事。

从公元前28年到明代末年的1600多年当中,我国共有100多次翔实可靠的太阳黑子记录,这些记录不仅有确切日期,而且对黑子的形状、大小、位置乃至分裂、变化等,也都有很详细的描述。据古代记载,太阳黑子常有达数日甚至十日才消失的现象,而且常常成群出现。古人对黑子的形状观测得特别精细,将它描写成为如桃、如李、如钱、如瓜、如卵、如枣、如人、如飞燕等,一般比喻为桃、李、钱之类的为圆形,比喻为瓜、卵、枣之类的为椭圆形,比喻为人、鸟之类的为不规则形。史书中的太阳黑子记录﹐在宋代郑樵编纂的《通志》和清代编辑的《古今图书集成》中都有系统的整理和归纳。

据现代科学统计研究,太阳黑子的出现周期平均为11.33年,这正与古代的记录资料相一致。我国古代太阳黑子的记录是十分珍贵的天文学遗产,对于研究太阳物理以及日地关系、气候变迁和天气预报,都有着重要的参考价值。

1、六龙驾日

传说羲和国中有个美丽的女子,名叫羲和,她是帝俊之妻,生了十个太阳。这十个太阳其实是长着三足趾、名叫“金乌”的十只神鸟。它们住在遥远的东方,那里有座山,山上有棵扶桑树,树高三百里,但它的叶子却像芥子一般大小。树下有个深谷叫汤谷,这是太阳洗浴的地方。它们洗浴完了,就藏在扶桑树上擦摩身子,等待着母亲带着他们轮流出发。每天清晨,羲和掌握着时间的节奏,赶着六条龙驾着车子,拉着太阳从扶桑升起,由东向西行,途径曲阿山、曾泉、桑野、隅中、昆吾山、鸟次山、悲谷、女纪、渊虞、连石山、悲泉,到了晚上,落在虞渊的若木神树上,这便是太阳每天的东升西落。(右图为战国漆器上的扶桑树与三足金乌)

2、羿射九日

到了尧统治的时候,十个太阳一同出现在天空。灼热的阳光晒焦了庄稼,花草树木都干死了,老百姓连吃的东西都没有。再加上,平时隐藏的凶猛怪兽也都出来危害人间,百姓生活在水深火热之中。这时,尧听说民间有一位名叫“羿”的大力士,擅长打猎,精通射箭。于是,尧便赐给羿强弓良箭,派他去为民除害。羿杀死猛兽,并用弓箭射下了天上的九个太阳,只留下一个太阳为人类送去光和热。普天下的百姓都特别欢喜,他们拥戴尧,并把他尊为天子。

3、夸父逐日

夸父是古代神话传说中的巨人,是幽冥之神后土的后代。据说他住在北方荒野的成都载天山上,双耳挂着两条黄蛇,手里拿着两条黄蛇。一天,他抬头看看天空,突然产生了追赶太阳的想法。于是他便跑啊跑啊,一直从早上追到傍晚。当他到达太阳将要落入的禺谷之时,觉得口干舌燥,便急忙跑去喝黄河和渭河的水,但是没想到把两条河的水都喝干之后,口渴仍没有止住。于是他又想去喝北方大泽的水,但是还没有走到大泽,他就渴死了。夸父临死之时,抛掉手里的桃木杖,桃木杖顿时变成了一片鲜果累累的桃林,为后来追求光明的人解除口渴。

二、日食

日食,又作“日蚀”,指的是月球运行到地球和太阳之间的某个距离,太阳被月球遮掩而变暗,甚至完全消失的现象。日食只在朔日,即月球与太阳呈现合的状态时发生。日食分为日偏食、日全食、日环食三种(下图分别为日偏食、日全食、日环食图片)。观测日食时不能直视太阳,否则会造成失明。

古人发现日食现象的历史已经很久远了。由于人们对自然现象缺乏科学的解释,所以观察天象和日月星辰的运行以预测凶吉祸福,便成为古代人君治国的惯例。因此,自古就有职官,如钦天监,太史令等专司其事,留下了大量的观测纪录,也即古代天文资料。

1、古代日食的记录

有史可查的我国最早的日食记录出现在一块殷代的甲骨上,如左图所示。经过人们的考证,这次日食发生在夏王仲康十一年夏历季秋月朔甲辰(公元前2127年10月2日)。这次日食在《书经·胤征》中有所记载:“乃季秋月朔,辰弗集于房,……瞽(瞎)奏鼓,啬夫驰,遮人走……。”当时的情景是,人们正在从事着农事活动,可是一件惊人的事情发生了:光芒四射的太阳,突然产生了缺口,光色也暗淡下来。但是,在缺了很大一部分后,却又开始复原了。“仲康日食”是中国古代历史文献中记载最早的日食,也是迄今为止世界上最早的日食记录。

有史可查的我国最早的日食记录出现在一块殷代的甲骨上,如左图所示。经过人们的考证,这次日食发生在夏王仲康十一年夏历季秋月朔甲辰(公元前2127年10月2日)。这次日食在《书经·胤征》中有所记载:“乃季秋月朔,辰弗集于房,……瞽(瞎)奏鼓,啬夫驰,遮人走……。”当时的情景是,人们正在从事着农事活动,可是一件惊人的事情发生了:光芒四射的太阳,突然产生了缺口,光色也暗淡下来。但是,在缺了很大一部分后,却又开始复原了。“仲康日食”是中国古代历史文献中记载最早的日食,也是迄今为止世界上最早的日食记录。在《诗经·小雅》中,也有日食的记录:“十月之交,朔日辛卯,日有食之。”据考证,这次日食发生在周幽王六年,即公元前776年9月6日,这是中国古代最早有确切日期的日食记录。

中国古代的日食记录不仅十分丰富,并且保持着记录的长期连续性。在《春秋》这部编年史中,就记载了由公元前770年到公元前476年期间的37次日食,据考证,绝大多数记载都是可靠的。此后,自公元3世纪开始的日食记录都一直持续到近代。除此以外,中国的日食记录还特别详尽,很多记录对初亏、食甚、最大食分(食分是被月亮遮住的太阳部分视直径与整个太阳视直径的比)、复圆都有记录。

根据前代留下的记录,古代天文学家不仅推测出日食成因,还推算出了日食发生的周期,总结出日食发生的规律。古人认识到日食发生的原因,是月球绕地球转到太阳和地球中间,并且挡住了太阳。汉代有“日蚀者,月往蔽之”和“日食者,月掩之也”的记载,就证明了这点。古代天文学家将日食和月食统称为交食,并根据太阳、地球、月亮的运行规律,推算出了日食重复出现的时间间隔。世代职掌天文历算的司马家族中最优秀的子弟司马迁,提出了现存中国的第一个交食周期数据,即135月大致有23次交食周期,不得不说这是个卓越的贡献。

根据前代留下的记录,古代天文学家不仅推测出日食成因,还推算出了日食发生的周期,总结出日食发生的规律。古人认识到日食发生的原因,是月球绕地球转到太阳和地球中间,并且挡住了太阳。汉代有“日蚀者,月往蔽之”和“日食者,月掩之也”的记载,就证明了这点。古代天文学家将日食和月食统称为交食,并根据太阳、地球、月亮的运行规律,推算出了日食重复出现的时间间隔。世代职掌天文历算的司马家族中最优秀的子弟司马迁,提出了现存中国的第一个交食周期数据,即135月大致有23次交食周期,不得不说这是个卓越的贡献。2、古代救日活动

在古代,由于人们不明白日食发生的真正原因,所以日食就被赋予了很多其他的意义。

古代人把日食称为“天狗食日”,认为日食是不吉利的的象征。在上天所显示的各种异象中,日食最为严重,即所谓“夫至尊莫过乎天,天之变莫大乎日蚀”。所以,一旦发生日食,人们就会陷入慌乱中,纷纷敲锣打鼓以吓走“天狗”,祈求太阳的出现。由于日全食的时间通常很短,所以在人们敲敲打打后,太阳可能就会马上重现,从而人们的惊恐才被抚平。(右图为古代民间救日活动)

古代日食还被赋予了浓重的政治色彩。古人认为,太阳代表天帝,皇帝是天帝之子,是上天派来管理人民的人。因此,天便会通过太阳表面上的现象来警告其地上的代理人──天子,明示他做错什么事情、有什么事情要小心等等。日食的发生,意味着皇帝失德、举措失误,或者有妖孽侵犯皇帝的统治,进而引发灾难,如国亡君死,天下大乱。所以预报日食,是古代皇家天学家的重要职责之一。据《尚书·胤征》记载,“仲康日食”时,当时的皇家天学官员羲和因沉湎于酒,未能对本次日食做出预报,结果引起了混乱,这一失职行为给他带来了杀身之祸。汉朝每当发生日食时,皇帝就不到大殿上早朝,而是到偏殿旁的小殿进行早朝,并且一切从简。

在人们能够预测日食的日期后,便从原来的慌忙应急变为有秩序的救护仪式。例如,汉代的日食救护仪式是“日有变,割羊以祠社,用救日。日变,执事冠长冠,衣皂单衣,绛领袖缘中衣,绛裤袜以行礼,如故事。”这种仪式,较之先秦时期,所行礼数也复杂得多。到了晋代,救日仪式变得更加盛大隆重。

到了清朝,地方救日仪式归入国家礼制所管,而且设置了相应的管理机构钦天监。由于明末清初的西学东渐,清朝天文学的发达程度远胜于其前历代王朝,能够更准确地预测日食。清代的钦天监不仅能准确预报日食,还能够根据有关原理推算出各地日食具体发生时刻及食分。

3、古代日食的观测

在中国古代,观测日食的方法主要是用水盆反射的方法。这种方法最早见于公元前一世纪的《开元占经》。到了宋代,人们用油盆代替了水盆。元朝的郭守敬用小孔成像法,能够准确测量食分。到了明朝末年,天文学家徐光启开始用望远镜观察日食。

三、太阳黑子

中国古代对太阳黑子的观测有悠久的历史。最早的观察和记录,可以上溯到甲骨文字中有关太阳黑子的记载,离现在已有3000多年。

哲学著作《周易》中有“日中见斗”的记载,说的可能就是太阳黑子。战国时期的一次记录描述为“日中有立人之像”。《淮南子》中说:“日中有踆乌。”“踆乌”就是黑子的形象。《汉书·五行志》还记载:“汉元帝永光元年四月,……日黑居仄,大如弹丸。”意思是说,在太阳边侧有大小如同弹丸成倾斜形状的黑子。

1972年长沙马王堆汉墓出土的帛画上,画着一轮红日,中间蹲着一只乌鸦。据考证,这就是中国古代神话所说的“日中乌”,这被认为是对太阳黑子现象的艺术描述。

《汉书·五行志》记载:“成帝河平元年(公元前28年)……三月已未,日出黄,有黑气大如钱﹐居日中央。” 这一记录把黑子的位置和时间都叙述得很详尽。被认为是现今世界公认的最早的黑子记事。

从公元前28年到明代末年的1600多年当中,我国共有100多次翔实可靠的太阳黑子记录,这些记录不仅有确切日期,而且对黑子的形状、大小、位置乃至分裂、变化等,也都有很详细的描述。据古代记载,太阳黑子常有达数日甚至十日才消失的现象,而且常常成群出现。古人对黑子的形状观测得特别精细,将它描写成为如桃、如李、如钱、如瓜、如卵、如枣、如人、如飞燕等,一般比喻为桃、李、钱之类的为圆形,比喻为瓜、卵、枣之类的为椭圆形,比喻为人、鸟之类的为不规则形。史书中的太阳黑子记录﹐在宋代郑樵编纂的《通志》和清代编辑的《古今图书集成》中都有系统的整理和归纳。

据现代科学统计研究,太阳黑子的出现周期平均为11.33年,这正与古代的记录资料相一致。我国古代太阳黑子的记录是十分珍贵的天文学遗产,对于研究太阳物理以及日地关系、气候变迁和天气预报,都有着重要的参考价值。